仕事をしていると資料などで多用される「グラフ」。自分でも利用している人も多いと思います。

「そのグラフって種類はどれだけある?」って考えたことありますか?

今回の記事では「グラフの種類」についてスポット当てて記事を書いていきます。

「グラフ」の種類はどれだけある?

グラフの種類は23種類ありました。

- 円グラフ

- 折れ線グラフ

- 棒グラフ

- 絵グラフ

- 帯グラフ

- ヒストグラム

- 箱ひげ図

- パレート図

- ローレンツ曲線

- レーダーチャート

- 散布図

- バブルチャート

- 統計地図

- ツリーマップ図

- サンバースト図

- ウォーターフォール図

- じょうごグラフ

- 複合グラフ

- マップグラフ

- 面グラフ

- ヒートマップ

- ドーナツグラフ

- 積み上げグラフ

- ガントチャート

「これ使ったことない!」あまり使わないグラフの種類

グラフにはたくさん種類があるけど、「案外使わないもの」「見たことはある」ってグラフがあります。

サンバースト図

何となくみたことあるけど、実際使うこと少ない図です。

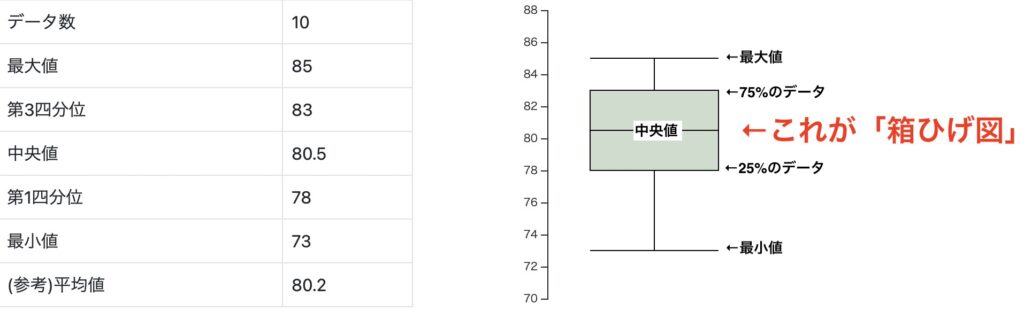

箱ひげ図

「箱ひげ図」。「投資」してる人は似てるグラフを見たことがあると思います。株価や為替に使われてる「チャート」によく使われてますが、少し違います。

「箱ひげ図」の箱の部分にはデータの50%が表されていて「75%目のデータ」「中央値」「25%目のデータ」がわかります。

「ローソク足チャート」は「始値」「終値」「最大値」「最小値」なので、形は似てるが表す内容は違います。

グラフは誰が考えたのか?

はじめてグラフを生み出した人は、スコットランドの学者「ウィリアム・プレイフェア」と言われてます。

18世紀から19世紀にかけて出版された書籍の中で「グラフ」を用いて表現しました。

一番最初は1786年に出版された「he Commercial and Political Atlas」で「棒グラフ」と「折れ線グラフ」が使用されました。これが「グラフ」の始まりです。

次に1801年に出版された「Statistical Breviary」で円グラフが使用されました。

これが、私たちがよく見かけるグラフの種類「棒グラフ」「折れ線グラフ」「円グラフ」の始まりです。

「グラフ」と「図」と「表」は種類が違う?

3つの言葉の定義をしっかりと理解してますか?

- グラフ

- 図

- 表

定義を理解してきっちり使えてない人が散見されます。

意外と知らない「グラフ」と「図」違い

実は「グラフ」と「図」は一緒のものです。日本語なのか英語なのかの違いです。

円形や棒、折れ線などを使って「視覚的」に表したものです。

「表」とはいったい何なのか?

「表」は数字や文字を使用し罫線でカテゴリに分けて表したものです。

| 氏名 | 身長 |

|---|---|

| A君 | 172センチ |

| B君 | 183センチ |

| C君 | 177センチ |

一目瞭然です。

仕事で作成する資料の用途別グラフの種類

仕事で色々な資料を作りますが、作る資料の種類によって使われている「グラフの種類」が違います。

今回は仕事の用途別でどんな資料が使われているのかご紹介します。

- 決算資料

- 売上資料

- 進捗管理

- 品質管理

- マーケティング

- 解析

で使用されるグラフの種類になります。

決算資料で使われている「グラフ」の種類

決算資料でよく使われる「グラフの種類」は

- 円グラフ

- 折れ線グラフ

- 棒グラフ

がよく利用されています。

決算資料では、数年間の売上や利益の推移を「折れ線グラフ」で表し、商品別の売上構成を「円グラフ」で、売上、営業利益、経常利益、最終損益を「棒グラフ」で表すことが多いです。

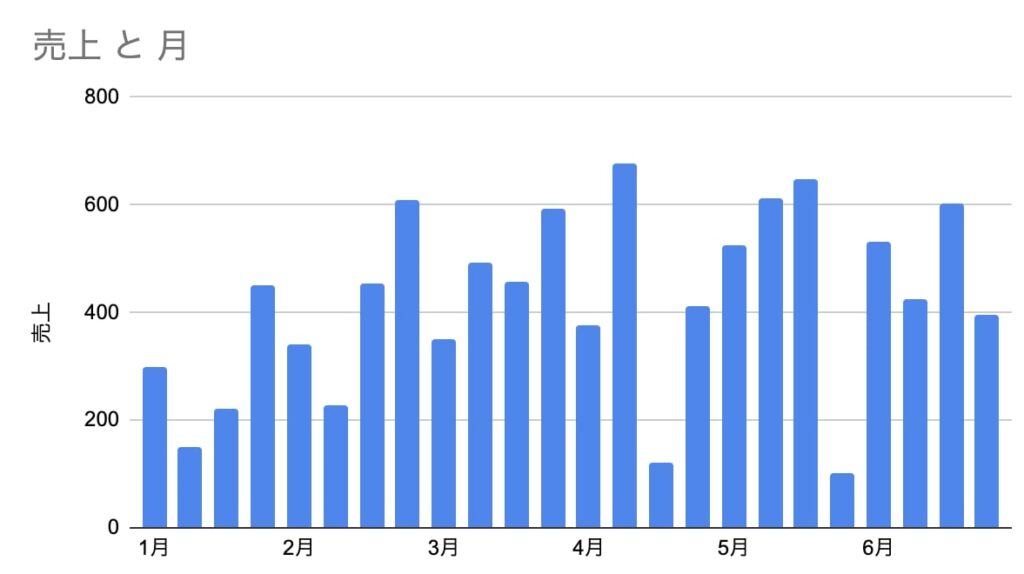

売上資料で使われている「グラフの種類」

売上の資料でよく使われるグラフは2種類

- 棒グラフ

- 折れ線グラフ

この2種類が多いです。

売上は「売上構成」を棒グラフで表示できます。「みかん」「りんご」「バナナ」「パイナップル」を1つの棒グラフに色分けして入れれば、売上と構成比率が一目でわかります。

折れ線グラフは売上の推移(日毎、週ごと、月毎など)を把握するのに最適です。

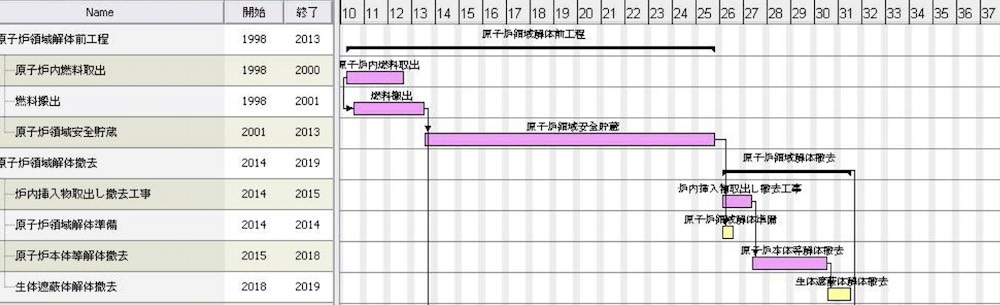

進捗管理で使われる「グラフの種類」

仕事の進捗管理で使われるグラフの種類は「ガントチャート」です。

縦軸にタスクや担当者を入れ横軸に「日にち」と「工程期間」を入れます。

「日にち」を見れば当日のタスクがわかります。建設現場やシステム開発のプロジェクト管理でよく使われています。

品質管理で使われている「グラフの種類」

品質管理で使用されるグラフで多いのはこの5種類です。

- 円グラフ

- 折れ線グラフ

- 棒グラフ

- 帯グラフ

- レーダーチャート

円グラフは全体量の割合を見るのに適しています。

原材料の調達先を円グラフの割合に入れると、どこの企業から多く購入しているかなどすぐわかります。

また、折れ線グラフと棒グラフを組み合わせる方法もあります。

棒グラフに生産数量、折れ線グラフで不良品すうを入れると、生産量に対して不良品がどれだけ出ているかが1発でわかります。

マーケティングで使われる「グラフの種類」

マーケティングは色々なグラフを駆使して、さまざまな課題を可視化します。

- 棒グラフ

- 円グラフ

- 帯グラフ

- 折れ線グラフ

- レーダーチャート

プレゼンや新しい企画の検討、プロジェクトの検証など、グラフを使って他の人に説明・納得させるのが仕事の一部です。

なので、さまざまなタイプのグラフの種類が必要になります。

解析に必要な「グラフの種類」

データ分析など解析を行うときも、さまざまな「グラフの種類」を使用します。

- 棒グラフ

- 折れ線グラフ

- 円グラフ

- 複合グラフ

- 散布図

などを駆使します。

「グラフの種類」をさらに種類分けする

「グラフの種類」は23種類あるといいまいしたが、たとえば「帯グラフ」にも種類があります。

ここではよく使われる

- 帯グラフの種類

- 折れ線グラフの種類

- 曲線グラフの種類

- 円グラフの種類

について、その種類をご紹介していきます。

帯グラフの種類

帯グラフの種類は上記のタイプのグラフです。

- 縦タイプ

- 横タイプ

の2種類に分けられ、さらに複数の帯を並べて比較する際は、その内訳の変化を見やすく点線で結んで増減を視覚的に見やすくするタイプもあります。

折れ線グラフの種類

折れ線グラフには

- マーカーなし

- マーカー付き

の2種類です。マーカーとは丸い点のことです。

この他、複数の折れ線グラフを入れたタイプもあります。

円グラフの種類

円グラフには以下の4種類があります。

- 2D円グラフ

- 3D円グラフ

- ドーナツ

- 鶏頭図

上記の図では

左:2D円グラフ(一般的な円グラフ)

中:3D円グラフ(立体的になっている円グラフ)

右:ドーナツ (グラフの中心が空いている)

よく使うのは「2D円グラフ」です。「3D円グラフ」はあまりお勧めできません。グラフの傾きによって割合の大きさに違いが出て、たとえば、同じ20%の割合を示しても目の錯覚で、奥側の20%が小さく見えることがあります。

小学校で使うグラフの種類

小学校で使うグラフの種類は

- 棒グラフ

- 折れ線グラフ

- 円グラフ

- 帯グラフ

棒グラフは3年生、折れ線グラフが4年生、5年生で円グラフと帯グラフを習います。

中学校で使うグラフの種類

中学校の授業で使うグラフの種類は、小学校で習った4つに加えて

- ヒストグラム

を習います。

こういった場合は「どのグラフの種類」を使う

グラフは数値を図形にしたもので、視覚的に2つ以上の対象の数値を理解するのに役立ちます。

でも、どのグラフを使えばいいのか分からないことが多いです。

そこで下記の項目をグラフ化したい場合、どの「グラフの種類」を使うのがいいかまとめました。

- 割合

- 構成比

- 時系列

- 人口比率

割合を表すのに適した「グラフの種類」

割合を表したときは

- 円グラフ

- 帯グラフ

を使います。

たとえば、生活費の内訳(割合)を表したい場合などは円グラフを利用するとわかりやすいです。

また、生活費の内訳(割合)を1年分で月毎に比較してみたい場合は帯グラフを使うと見やすいです。

構成比を表すのに適した「グラフの種類」

構成比を表すのに適しているグラフは

- 円グラフ

- 帯グラフ

です。

「割合」と似たような感じで使用することができます。

時系列を表すのに適した「グラフの種類」

時系列を表すのに適しているのは

- 折れ線グラフ

です。

折れ線グラフはデータが時系列に並び、その時間による変化が傾きの大きさでよくわかります。

コメント