和菓子には「緑茶」ケーキには「紅茶」中華料理には「烏龍茶」ちょっと香りを楽しむ「ジャスミン茶」

みんな大好き「抹茶」お煎餅に良く合う「ほうじ茶」・・・

お茶ってたくさん種類ありますよね。でも、発酵具合によりシンプルに種類分けされるの知ってます?

今回はそんな「お茶の種類」についてトリビアを交えてお話しします。

お茶の種類は

「お茶」の種類は製造方法で3種類に分かれます。

- 不発酵茶(ふはっこうちゃ)

- 半発酵茶(はんはっこうちゃ)

- 発酵茶(はっこうちゃ)

「発酵度合い」で種類が決まってる感じです。

- 不発酵茶(ふはっこうちゃ)は日本茶

- 半発酵茶(はんはっこうちゃ)は烏龍茶

- 発酵茶(はっこうちゃ)は紅茶

をイメージすれば分かり易いです。

不発酵茶の種類

「茶葉」がほとんど発酵していないお茶葉です。日本茶(緑茶)はこの種類になります。

お茶の種類としては

- 煎茶

- 番茶

- ほうじ茶

- 玉露

- 玄米茶

- 釜炒り茶

があります。

半発酵茶の種類

「茶葉」を半分発行させたものを「半発酵茶」と言います。

お茶の種類としては

- 烏龍茶

- 鉄観音茶

- 大紅袍

などがあります。

「半発酵茶」の中でもさらに発酵度合いにより

- 白茶(発酵度が浅い)

- 黄茶(発酵度が中間)

- 青茶(発酵度が高い)

に分かれます。

発酵茶の種類

「茶葉」を完全に発行させたものが「発酵茶」です。

お茶の種類としては「紅茶」があります。

世界で作られている「茶葉」の70%がこの紅茶です。

世界一高級なお茶の種類

世界一、高級なお茶は20グラム287万円の値段がつきました。大紅袍(だいこうほう)というお茶です。(半発酵茶の種類です)

中国福建省にある世界遺産で取れる、ウーロン茶の一種で4本しかない樹齢1000年以上の茶木から取れる茶葉からできたお茶です。

珍しいお茶の種類

「お茶」と言えば「茶葉」にお湯を入れて「飲む」ですが、そうではない「お茶」もあるんです。

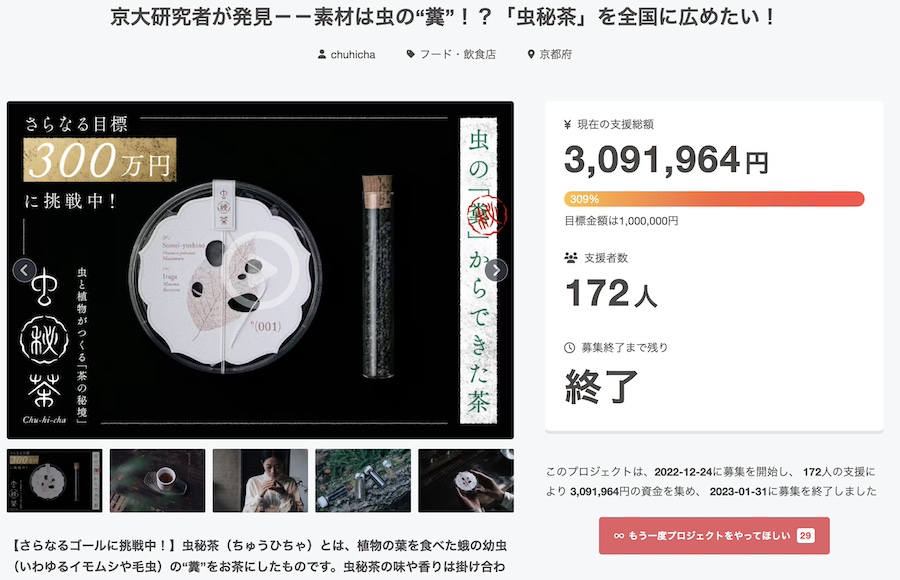

虫の糞から作られた「虫秘茶」

植物を食べた虫の糞にお湯を注いで「お茶」にしたものです。

これは日本の京都大学で研究開発された「お茶」の種類になります。

このお茶の面白いのは「虫」✖️「植物」の組み合わせで作られていることです。

商品化された「虫秘茶」は「蛾の幼虫」✖️「桜の葉」で商品化されています。この「虫」と「植物」を別のものに代えていけば、いろんな香りのお茶ができる可能性があります。

飲まないお茶「ミアン(漬物茶)」

タイのチェンマイで「漬物茶」と言われるお茶があります。

「茶葉」をそのまま発酵させたもので、飲むのではなく噛んで楽しむお茶です。

噛めば噛むほど苦くなっていき、タバコの代わりとして「嗜好品」として利用されています。

戦国時代に飲まれたお茶の種類

戦国時代は「お茶」を政治利用していました。「茶を立てる」「茶会」など開いて、戦さの癒しとしてお茶を飲んでいました。

このころ京都の「宇治茶」銘茶として幕府からも手厚い保護を受け、宇治の茶園として有名になり、和歌にも歌われるほどでした。

室町時代に飲まれたお茶の種類

室町時代は「闘茶」というものが流行ってました」お茶を飲んで、どこで作られたお茶か当てるゲームです。

飲まれていたお茶の種類は「本茶」と「非茶」と言われ、「本茶」は京都の栂尾という場所で生産されたお茶で、「非茶」はそれ以外で生産されたお茶のことです。

室町時代はこの栂尾で作られた「お茶」がもっとも有名なお茶の種類でした。

腐りやすい「お茶」の種類

「お茶」も腐ることがあります。種類によって腐りやすさが違います。

「腐りやすいお茶の種類」としては

- 麦茶

- コーン茶

- 黒豆茶

などは注意が必要です。

穀物系の「お茶の種類」はタンパク質やデンプン質があり微生物の餌になるので腐りやすいです。

腐りにくい「お茶」の種類

「腐りやすいお茶」がある一方、「腐りにくいお茶」の種類もあります。

- 緑茶

- 烏龍茶

- 紅茶

「カテキン」を多く含むお茶は酸化しにくく、腐りにくいと言われています。

ただ高温多湿の場所にお茶を置いておくと、劣化しやすいので涼しい場所で保存して早く飲み切るのがベストです。

緑茶に含まれる「カテキン」の種類

少しマニアックになりますが、お茶に含まれる「カテキン」にも種類があります。

たとえば、緑茶に含まれるカテキンの種類は

- エピガロカテキンガレート

- エピガロカテキン

- エピカテキンガレート

- エピカテキン

があります。

「エピガロカテキンガレート」は他の植物にはほとんど含まれていない物質で、緑茶に含まれる「カテキン」の中で約60%と含有量が1番多いです。

カテキンが多く含まれる、緑茶の「蒸し方」の種類

「緑茶」でも茶葉を蒸す工程を変えるだけでカテキンの量に違いが出てきます。

「蒸し方」には種類があり

- 若蒸し茶

- 深蒸し茶

という2種類があります。

「深蒸し茶」の茶葉を選んだ方がカテキンの抽出量が多いという調査結果があります。

もし、少しでも「カテキン」を多く摂取したいという人がいれば、「緑茶の深蒸し茶」を選びましょう。

茶葉の木の種類

お茶の葉っぱが育つ茶の木にも種類があります。

日本で生産されている茶の木は

- やぶきた

- おくみどり

- べにふうき

の3種類がメインになります。

これらの茶の木は東北から沖縄まで北海道をのぞくエリアで栽培されています。

それぞれの茶の木について説明します。

やぶきた:日本で栽培されている茶の木の75%が「やぶきた」です。日本の気候にマッチしており、味のバランスがよく、煎茶、深蒸し茶、玉露などに広く使われています。

おくみどり:やぶきたと静岡の在来種との交配で生まれた種類。やぶきたより収穫時期が遅く、繁忙期をづらすために作られた種類です。

べにふうき:アッサム種とインドの品種との交配で生まれた種類。この木から採られた茶葉はカテキンが多く含まれている。

お茶の温度の種類(低温・高温で変わる味の特徴)

沸騰したお湯を注ぐ・・・って事をしていましたが、実は「茶の種類」により注ぐ「お湯」の温度を変えた方が、より美味しい状態で飲むことができます。

「どれくらいの温度」が「どの茶葉」に適してるのかまとめました。

90度以上が適している「茶葉」

- 玄米茶

- ほうじ茶

- 番茶

高い温度で淹れると、カテキンやカフェインが溶け出しやすくなります。

お茶の「渋み」や「苦味」が出やすく、苦味が特徴の「茶葉」にぴったりな温度です。

70℃〜80℃

- 煎茶

- 玉緑茶

- 茎茶

- 芽茶

- 抹茶

ほどよい「苦味」を感じる温度になります。

「お湯」は一度沸かして、別の容器に移すと10℃弱下がるので、簡単に調節ができます。

50℃〜60℃

- 玉露

- かぶせ茶

「アミノ酸」を多く含むお茶は「低温」でじっくりが基本です。お茶の旨み成分を楽しむことができます。

お茶を低温で淹れる・高温で淹れる場合の特徴

低温で淹れるときは、「甘み」と「旨み」が引き出されるので、お茶の苦味を抑えたい時に有効です。苦味の成分である「カフェイン」と「タンニン」が出にくいので苦味を感じにくいです。

高温で淹れる時はお茶の「苦味」と「渋み」を引き出したい時に適しています。「苦味」や「渋み」を感じるとスッキリした味わいになります。

お茶を入れる「急須」の種類

「お茶」を入れる急須にも種類があります。

種類ごとにと特徴がありますので、あわせてご紹介します。

- 横手型

- 上手型

- 後手型

- 宝瓶(ほうびん)

横手型

日本でメジャーな急須のタイプです。お茶を最後の一滴まで搾り出しやすく、片手で蓋を押さえながら注ぐことができます。

上手型

持ち手が急須の上にあるタイプ。割と見かけます。たくさんお茶を作る時に向いているタイプで、「番茶」や「玄米茶」など入れる時に向いています。

後手型

注ぎ口の真反対に取っ手がついてるタイプです。「紅茶」を入れる時に使うことが多いです。利き手を問わず使用できます。

宝瓶

持ち手がないタイプです。直接急須を持ってお茶を注ぐので低温で入れるお茶に向いています。「玉露」や「高級な煎茶」などに使います。

「茶花」の種類

お茶室に行ける花を「茶花」と言います。「茶花」にも種類があります。「花」なので季節ごとにいろんな花を生けます。

ここでは月ごとの「茶花」の種類をご紹介します。

1月に生ける「茶花」の種類

- 蝋梅(ろうばい)

- 水仙

- 胡蝶侘助(こちょうわびすけ)

2月に生ける「茶花」の種類

- 梅

- 椿

- 寒木瓜(かんぼけ)

- 青文字(あおもじ)

- 油瀝青(あぶらちゃん)

- 蕗のとう(ふきのとう)

3月に生ける「茶花」の種類

- 連翹(れんぎょう)

- 白木蓮(はくもくれん)

- 黄梅(おうばい)

- 紫木蓮(もくれん)

- 枝垂柳(しだれやなぎ)

4月に生ける「茶花」の種類

- 雪柳(ゆきやなぎ)

- 花水木(はなみずき)

- 土佐水木(とさみずき)

- 木瓜(ぼけ)

- 辛夷(こぶし)

5月に生ける「茶花」の種類

- 山藤(やまふじ)

- 杜若(かきつばた)

- 菖蒲(あやめ)

- 都忘れ(みやこわすれ)

- しゃが

6月に生ける「茶花」の種類

- 紫陽花(あじさい)

- ほたるぶくろ

- 笹百合(ささゆり)

- 姫沙羅(ひめさら)

- 浜梨(はまなす)

コメント